“El déficit de precipitaciones acumuladas entre la región de Coquimbo al Maule supera el 60 por ciento en lo que va de este año, de acuerdo con los registros de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Dirección General de Aguas (DGA). Entre el Ñuble y Los Lagos, el déficit es en torno al 40 y 50 por ciento, y aumenta en algunos sectores de la región de Aysén”. Así comienza un análisis que hace pocos días publicó el profesor del Departamento de Geofísica de la U. de Chile y subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, René Garreaud, trabajo en el que abordó la actual crisis hídrica producida por la disminución de precipitaciones en nuestro país.

El texto, titulado “Con el estanque (casi) vacío y cuesta arriba” entrega cifras muy preocupantes, especialmente por la situación de “megasequía” que se arrastra por lo menos desde el año 2010. Una de las principales conclusiones del documento es la proyección de que este año se puede configurar una “hipersequía”, que es cuando el déficit de precipitaciones se eleva por sobre el 50 por ciento, un escenario que en el siglo XX solo se vivió en 1924, 1968 y 1998, pero que en este siglo ya se dio en 2019, cuando la falta de precipitaciones superó el 75 por ciento.

Consultado por esta situación, el profesor Garreaud aseguró que convergen factores naturales relacionados con la temperatura del mar y el fenómeno de la Niña, que son cíclicos, y otros producidos por el ser humano, como el cambio climático. “Con esta combinación de factores lo que estamos viendo es lo que puede ser la realidad a mediados de siglo, por lo que si bien genera un escenario complicado, nos da la ventaja de que podemos ir adaptándonos”, aseguró.

En este sentido, el académico destacó que es posible esperar que en los años siguientes haya inviernos más lluviosos, similares al año pasado o incluso con más precipitación, pero que no habrá un retorno a las lluvias y tormentas de los años 80 y 90, por lo que a largo plazo se tendrá un clima más seco.

“En lo personal, yo veo el vaso medio lleno, porque hay muchas cosas que se están comenzando a hacer. Es cierto que podría ser más rápido, pero el cambio climático es un problema a largo plazo y, a diferencia del COVID-19, no hay una vacuna. Tiene que haber voluntad política, conciencia ciudadana y el desarrollo de obras de infraestructura a gran escala”, aseguró.

Al respecto, María Christina Fragkou, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, hizo hincapié en que se hace necesario “cambiar el paradigma sobre el agua, tenemos que ver la crisis hídrica como algo más complejo y que no se resuelve solo moviendo agua o generando más desalinización. Debemos reconocer su nexo con la producción de energía, de alimentos y con la minería, y tenemos que ir hacia una gestión más integrada del agua”.

Por lo mismo, la profesora Fragkou advirtió que cuando se habla de gestión del agua muchas veces se pone el foco en la oferta, pero no en la demanda. “Las políticas en Chile han sido muy orientadas hacia el lucro y la producción, entonces cuando se logra avanzar en una mayor eficiencia y ahorro en el uso del agua, ese remanente que se obtiene muchas veces no se usa para recuperar los ecosistemas o proveer a las comunidades que no tienen acceso al agua, sino que se lleva al sector productivo”, planteó.

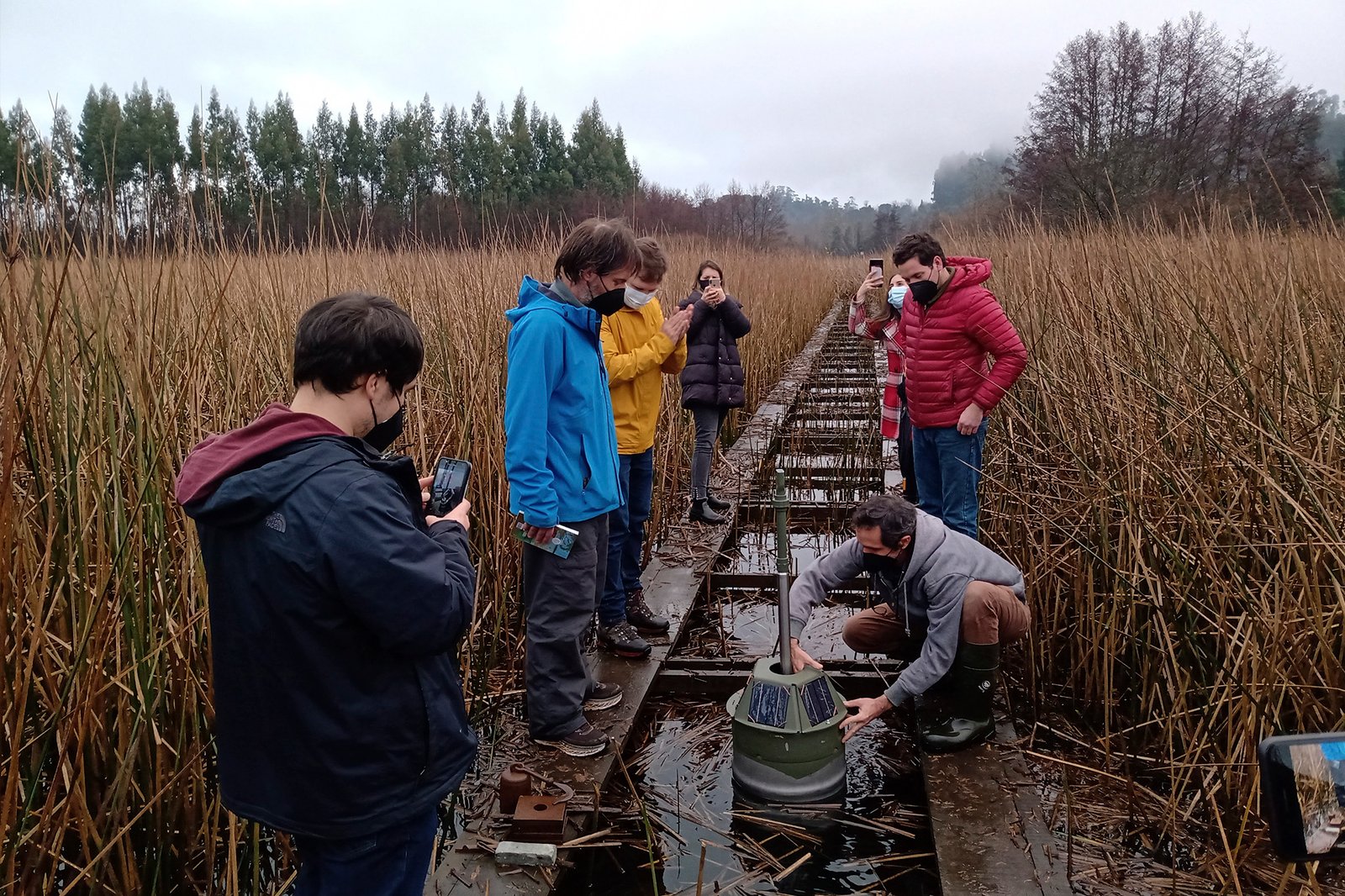

La académica aseguró que una medida importante que el Estado debe tomar es poner en el centro las particularidades de los territorios y comunidades cuando se enfrenta esta crisis, ya que muchas veces se adoptan medidas pensando que todas las zonas son iguales, cuando existen características particulares de acuerdo a la existencia y gestión de las cuencas, humedales, napas y el conjunto de ecosistemas que los conforman.

Si bien el énfasis se ha puesto muchas veces en el déficit que existe en la zona central, la verdad es que la sequía afecta a gran parte del territorio nacional de maneras que quedan ocultas debido al centralismo. Así lo destacó la profesora Anahí Urquiza, investigadora del (CR)2 y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestro plantel, quien recordó que existen numerosas comunidades tanto en la zona central como en el sur que deben abastecerse cotidianamente con camiones aljibes debido a la falta de agua.

“A nivel rural, hay sistemas de APR que no logran acceder al agua porque las napas han bajado o los ríos tienen menos agua, y esta es una situación que no es congruente con los estándares de desarrollo que se supone que tenemos como país, y que genera pobreza, ya que trae asociados diversos problemas de salud, dificultades para salir al ámbito laboral, y que además tiene un rostro bien femenino, porque afecta más a las mujeres”, lamentó la profesora Urquiza.

Consultada sobre la situación en el ámbito urbano, la académica afirmó que es más difícil ver la crisis porque “uno abre la llave y sale agua, pero si combinamos la falta de lluvia con el derretimiento de los glaciares y la disminución de la nieve, podemos llegar en el futuro a un día cero como se vivió en Sudáfrica”.

En cuanto a las medidas que se pueden impulsar, hizo hincapié en que la institucionalidad no permite proteger los sistemas ecológicos ni tampoco el abastecimiento de las personas, y que para entregar una respuesta estructural y no solamente de emergencia “necesitamos tomar decisiones sobre el territorio, decidiendo qué forma de uso es más apropiada según las condiciones particulares, por ejemplo respeto a el tipo de producción agrícola que se puede desarrollar de acuerdo a los ecosistemas”.

“Hoy tenemos una situación de escasez que es peor porque tenemos un uso muy intensivo del recurso que está permitido por el modelo de gestión. Sabemos que el bosque nativo regula mucho mejor el ciclo de agua, y que retiene mejor el agua para que pase a las napas subterráneas, lo mismo con humedales, turberas y otros ecosistemas, pero que no están protegidos de forma adecuada actualmente”, finalizó.