En septiembre de 1991, Rosalinda Shamayre Elías escuchó explosiones y gritos en su comunidad.

“¡Terroristas, terroristas!”, gritó.

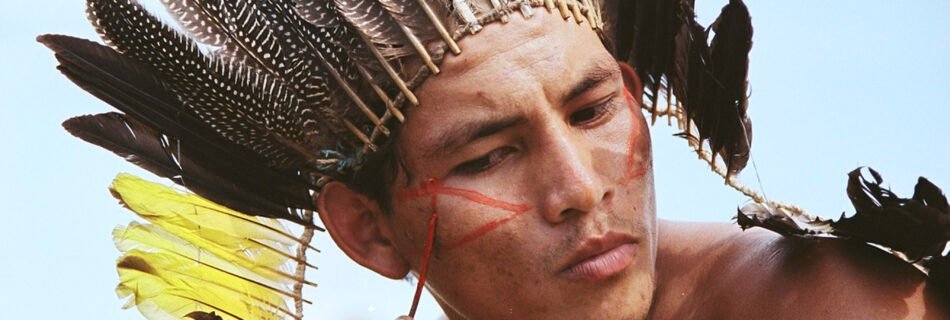

Su pueblo, los ashaninkas, un grupo de indígenas que ha vivido por miles de años en las selvas lluviosas del Perú y el Brasil, sufrió una emboscada por parte del antiguo grupo terrorista denominado Sendero Luminoso.

Esa noche una granada fue lanzada a la casa de Rosalinda, que logró huir con sus tres hijos y se refugió en el bosque de Mazamari por cuatro meses.

Rosa —como la llaman cariñosamente— y Héctor Luna Jacopo, su esposo, no solo perdieron su hogar, sino también a decenas de familiares y amigos durante los prolongados años de conflicto.

Pese a la pérdida y el dolor inmensos, Rosa y Héctor lograron perseverar y sanar. En la lengua ashaninka, el término que se utiliza para describir esta situación es notsimancaque, que significa resiliencia o, más precisamente, la capacidad de sanar el alma y seguir adelante por el bien de la comunidad.

Dos decenios más tarde, se encontraron nuevamente ante el miedo, la pérdida y la incertidumbre.

El 15 de marzo de 2020, las autoridades del Perú anunciaron un confinamiento por la propagación de la COVID 19, una enfermedad nueva y desconocida en ese momento.

Su comunidad —El Milagro— tenía motivos para estar atemorizada, puesto que a pesar de que existía un centro de salud, no disponía de médicos, suministros médicos ni medicinas.

En un primer momento, el pueblo ashaninka adoptó medidas para protegerse del virus denegando el acceso a su territorio a personas ajenas a la comunidad y aislándose. Sin embargo, con el paso del tiempo la comunidad tuvo que lidiar con el hambre y una disminución de los suministros.

Para hacer frente a la cada vez mayor escasez de alimentos, seleccionaron a un grupo que se aventuraría a salir al mundo exterior y comerciar para obtener suministros. Por desgracia, no tuvo que pasar mucho tiempo para que la COVID 19 se empezara a introducir en la comunidad y que muchos cayeran enfermos.

“Muchos de nuestros hermanos y hermanas se enfermaron y algunos no lograron sobrevivir”, relataron Rosa y Héctor.

La pandemia también les arrebató la oportunidad que recientemente se les había presentado de mejorar la nutrición y los medios de vida en la comunidad. En 2018, las autoridades locales habían ayudado a 18 familias en El Milagro a instalar explotaciones acuícolas y criar alevines.

El grupo de indígenas tenía la esperanza de poder mejorar y prevenir la malnutrición infantil, que en las comunidades del Amazonas en ocasiones llega hasta el 20,3 %, según las cifras gubernamentales.

La llegada de la pandemia puso fin a esta iniciativa de manera abrupta.

Tan pronto como la situación de salud mejoró a finales de 2021, la FAO, con el apoyo del Gobierno del Canadá, realizó evaluaciones rápidas del mercado local y de los alimentos para fortalecer las organizaciones rurales y agrícolas del ámbito comunitario.

La iniciativa tenía por objeto mejorar la nutrición y los medios de vida, centrándose a la vez en el empoderamiento de las mujeres indígenas y respaldando los programas públicos de protección con perspectiva de género.

La FAO visitó El Milagro, donde la comunidad manifestó de manera clara la necesidad de restablecer y ampliar el proyecto de explotaciones acuícolas que la pandemia les había arrebatado.

Rosa asumió el liderazgo de esta iniciativa. Su labor consistía en coordinar los flujos de trabajo y promover la participación de más mujeres en la cría de alevines.

“Aprendimos a preparar los piensos para peces, mejorar la circulación del agua y a organizarnos mejor”, explica, y además añade que los peces han ayudado también a mejorar la nutrición de su pueblo.

“Sueño con una comunidad donde la malnutrición sea cosa del pasado y las mujeres puedan tejer y reír sin temor”, apuntó.

Gracias al apoyo de la FAO y del Gobierno del Canadá, El Milagro y otras 42 comunidades de las provincias de Atalaya en la región de Ucayali y Satipo pudieron restablecer sus explotaciones acuícolas y otros proyectos agrícolas, incluida la producción de cultivos como el café y el cacao.

Rosa reconoce que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para garantizar un mejor futuro para sus hijos y la comunidad.

Junto con las otras mujeres de su comunidad, Rosa asistió a las actividades de capacitación semanales que impartió la FAO no solo en materia de mejores técnicas de acuicultura sino también sobre liderazgo, derechos de las mujeres y derechos humanos.

Además de impulsar la productividad, estas sesiones de capacitación también se centraron en el empoderamiento de las mujeres de la comunidad, muchas de las cuales viven en situación de extrema pobreza y en algunos casos sobreviven con menos de 1,90 USD al día, según la Organización Internacional del Trabajo.

Rosa reconoce que ser madre y líder es una tarea complicada y que la principal limitación para algunas mujeres es que no reciben el apoyo de sus maridos, algo que por fortuna no ocurre en su caso.

Con el apoyo de su marido, Rosa se ha desempeñado como una líder capaz y dinámica, asumiendo diferentes funciones desde jefa de la cocina comunitaria hasta tesorera de la junta comunal. Además, le gustaría en algún momento llegar a ser líder de El Milagro, motivo por el que su marido y ella trabajan conjuntamente para lograrlo.

Durante todo 2022, en el marco del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID‑19, la FAO y el Canadá apoyaron a más de 23 000 pequeños agricultores, en especial jóvenes y Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, Nicaragua y el Perú.

La resilencia de Rosa, quien está a punto de cumplir 60 años, se mantiene inquebrantable. Haber soportado los horrores del conflicto, la enfermedad y la pobreza le ha permitido aprender a aprovechar cada oportunidad que la vida le presenta, incluida la iniciativa de la FAO, así como a sanar, comenzar de nuevo y a notsimancaque.