El Parkinson es una enfermedad neurológica que afecta a cerca de 8.5 millones de personas en todo el mundo, y en Chile ya se han diagnosticado más de 40,000 personas con esta patología. Esta enfermedad se caracteriza por su progresión gradual y su impacto en el control del movimiento. Durante el mes del Parkinson, el neurólogo y académico de la Universidad de Santiago, Pedro Chaná, reveló algunos signos de alerta temprana de esta patología.

Ciencia e innovación

Demodex: El ácaro que puede generar enfermedades cutáneas

El Demodex folliculorum, un ácaro microscópico que habita en los folículos pilosebáceos de nuestra piel, es un organismo común en el cuerpo humano. La mayoría de las personas albergan a estos ácaros de forma inofensiva, pero en ciertos casos su presencia puede provocar demodicosis, una afección cutánea que puede causar lesiones, infecciones e inflamaciones asimétricas en la piel.

El Demodex, que mide entre 250 y 300 micrómetros, es más pequeño que un grano de sal. Se alimenta principalmente de las glándulas sebáceas y se transmite por contacto directo. Las áreas más comunes en las que se encuentra son la nariz, las mejillas, la frente, la barbilla, las pestañas, las cejas, las orejas, el cuero cabelludo, el cuello y el pecho.

La demodicosis afecta al 90% de la población adulta general, siendo más frecuente en hombres de entre 25 y 35 años. Los principales grupos de riesgo incluyen personas con pieles grasas o aquellas que padecen rosácea, una condición que permite que el ácaro se multiplique hasta cinco veces más, desencadenando inflamación en la piel de la cara y los ojos. Además, las personas inmunodeprimidas, como las que viven con VIH o tienen defensas bajas, también están en mayor riesgo de sufrir de demodicosis.

Los síntomas de la demodicosis incluyen granitos rojos, pápulas y pústulas que se desarrollan de forma asimétrica en la piel, como explica la dermatóloga Karen Valenzuela del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

La dermatóloga Valenzuela recomienda una rutina diaria de limpieza facial, al menos dos veces al día, para eliminar el exceso de grasa que alimenta a los ácaros. Mantener la piel hidratada y protegida del sol también es crucial para prevenir la proliferación de Demodex.

En casos de demodicosis, los tratamientos más habituales incluyen cremas tópicas antiparasitarias con compuestos como la Ivermectina o Permetrina, así como productos para pieles sensibles. En casos más graves, se pueden recetar medicamentos orales. La dermatóloga Andrea Cortés enfatiza que estos tratamientos solo deben ser recetados por profesionales de la salud.

La automedicación es desaconsejada, especialmente con corticoides tópicos como Betametasona, Clobetasol o Hidrocortisona. La doctora Valenzuela advierte que el abuso de estos productos sin supervisión médica puede estropear la piel a largo plazo, y muchos pacientes llegan con cuadros muy inflamados debido a la automedicación.

En conclusión, aunque el Demodex es un ácaro presente en la mayoría de las personas, es importante mantener un cuidado preventivo de la piel y consultar a un dermatólogo en caso de sospecha de demodicosis.

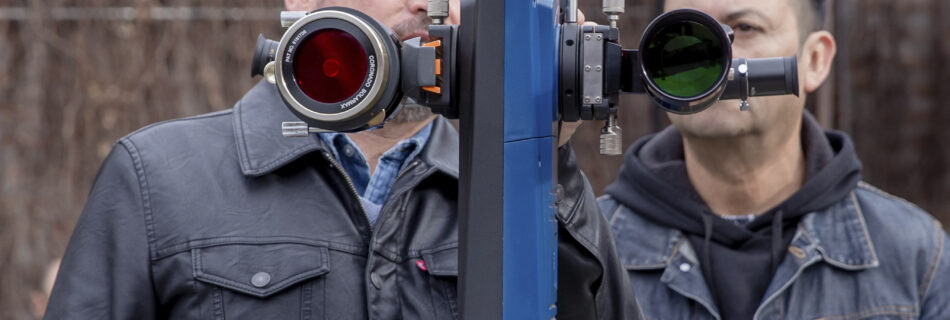

Científicos chilenos lideran descubrimiento sobre las misteriosas nubes que rodean a las galaxias

Los astrónomos han estudiado las nubes de gas que envuelven a las galaxias durante décadas, quienes han concluido que ellas desempeñan un papel esencial en su evolución. Sin embargo, la comprensión de tales «atmósferas galácticas» ha sido -hasta el momento- bastante limitada debido a la dificultad de observarlas directamente, un desafío que aparentemente ha empezado a despejarse.

“Descubrimos, por primera vez, cuál es el tamaño típico de estas nubes, dando un gran paso adelante en nuestra comprensión de cómo son las atmósferas de las galaxias”, indica Andrea Afruni, investigador postdoctoral del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y principal autor del trabajo.

Este hallazgo es crucial, ya que contribuye al estudio de las atmósferas de las galaxias del Universo. “Sabiendo cuáles son los tamaños de las nubes, podemos entender mejor cuál es la física que hay detrás de ellas y, finalmente, cómo influyen en la evolución de las galaxias”, explica Sebastián López, académico del DAS de la U. de Chile, co-autor del paper y líder del grupo ARCTOMO.

“Con esto hemos logrado un avance importante. El gas es muy difícil de observar y, por tanto, resulta complejo de analizar. Las predicciones de los modelos teóricos no son exactas, dado que la física que subyace a la formación y evolución de estas nubes es muy compleja”, sostiene Andrea Afruni.

La investigación se basó en un estudio detallado de tres galaxias mediante el uso del Very Large Telescope (ESO) en el desierto de Atacama. Este análisis permitió la creación de mapas precisos del material circundante a dichas galaxias, comparando aquellos datos versus las predicciones de los modelos de gas galáctico. Los primeros datos de este estudio se tomaron hace unos años y se han utilizado también para otros proyectos, pero este en concreto comenzó en enero de 2023.

“Tuve la primera idea sobre cómo utilizar estos datos para restringir el tamaño de estas nubes de gas, desarrollé los modelos, interpreté los datos y escribí la mayor parte del artículo”, comenta Andrea Afruni.

Como coautores de la investigación participaron Pratyush Anshul, alumno de doctorado del DAS, y Nicolás Tejos, académico del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien destacó que para lograr estas mediciones se utilizó una técnica pionera “la que llamamos ‘tomografía de arcos-gravitacionales’. Usamos arcos gravitacionales gigantes para analizar las siluetas de las nubes alrededor de galaxias lejanas, y obtenemos así un mapeo extendido y continuo de las propiedades de este material difuso”. Además, se sumaron al trabajo científicos de las universidades Diego Portales, Pontificia Universidad Católica de Chile, ESO-Chile, entre otras.

Investigadora diseña nanotecnología que podría revolucionar industria del hidrógeno verde

Chile fue el destino que Maibelin Rosales escogió para desarrollar sus estudios de doctorado en Ciencias de los Materiales, país que la joven investigadora destaca como un referente en investigación y tecnología a nivel latinoamericano. La ingeniera química dejó su trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para comenzar su formación avanzada el año 2015 en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde terminó sus estudios de doctorado el año 2019. Durante este período, además, se integró como investigadora del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) del mismo plantel, unidad donde hoy desarrolla un proyecto ganador del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2022, centrado en la producción de hidrógeno verde mediante el diseño de nanomateriales fototermales.

La innovadora propuesta plantea la posibilidad de producir hidrógeno a través de la fotocatálisis, es decir, mediante la reacción de estos nanomateriales que, al ser expuestos a la luz solar, pueden romper la molécula de H2O para producir hidrógeno verde. En este sentido, la doctora Maibelin Rosales destaca que “la generación fotocatalítica de hidrógeno verde por watersplitting surge como una prometedora alternativa frente a la electrólisis, por no requerir de una fuente externa de energía eléctrica para separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. En este caso, es directamente la radiación solar la que actúa como fuente de energía sobre el nanomaterial, y este, a su vez, es capaz de fotogenerar las cargas eléctricas necesarias para llevar a cabo la separación”.

Una de las ventajas de este sistema radica en que “al requerir únicamente de luz solar y un nanomaterial semiconductor, se evita el uso de costosos y robustos equipos o el acoplamiento a paneles fotovoltaicos para obtener la energía requerida”, explica la hoy doctora en Ciencias de los Materiales. Actualmente, indica, “la electrólisis, al ser una tecnología de mayor madurez, lidera esta producción, comparada con la fotocatálisis, que es una tecnología emergente que aún se encuentra en fase de desarrollo. Esto hace que el escalamiento industrial de la fotocatálisis pueda implicar costos iniciales más altos que la electrólisis, pero con el potencial de reducción a medida que la tecnología avance y se escale”.

La búsqueda de materiales semiconductores para la fotoproducción de hidrógeno, capaces de romper la molécula del agua, llevó a la investigadora de la Universidad de Chile a trabajar con dos sets de materiales: óxido de cobre y dióxido de estaño. “La primera característica para su elección se basó en que sean materiales semiconductores aptos para llevar a cabo esta reacción fotocatalítica, y segundo que al miniaturizarlos sean capaces de ser usados en un amplio rango del espectro solar”, detalla Maibelin Rosales, quien menciona que otro criterio fue utilizar materiales económicos para trabajar desde un inicio en procesos productivos menos costosos. También consideraron su capacidad fototérmica, es decir, que al absorber energía solar puedan producir calor y transferirlo al agua, lo que ayuda a que la reacción fotocatalítica se acelere.

La ingeniera química comenzó así la experimentación con distintos diseños a una escala nanométrica, con tamaños casi 100.000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano y cerca de 100 veces más pequeño que el Coronavirus. “Una de las cosas más impresionantes de estos materiales es que la mayoría de sus propiedades son potenciadas al llevarlos al mundo nano, pero, además, cuando cambiamos sus formas, sus propiedades también varían drásticamente”, explica. Otro punto novedoso, agrega, “es que al diseñar adecuadamente las diferentes formas de estos nanomateriales, cambiamos también sus propiedades ópto-electrónicas y podemos otorgarles una propiedad fototérmica. Esto significa que bajo luz solar pueden generar calor de forma autárquica, lo cual aumenta la temperatura del agua y, por lo tanto, mejora la velocidad de reacción para generar hidrógeno”.

Esferas, tubos, láminas tipo hojas y hasta flores han sido algunas de las formas nanométricas diseñadas por la investigadora de la Universidad de Chile. “Esta manipulación de sus formas me ha permitido ajustar muchas de sus propiedades, y hacerlos aptos para que absorban energía en un amplio rango del espectro solar, lo que hace que muchos de ellos puedan ser usados eficientemente bajo irradiación solar. Además, varios de ellos también han presentado esta capacidad fototérmica mencionada, lo cual es ventajoso en la aceleración de la reacción para generar H2 (hidrógeno)”.

Hasta la semana pasada, la doctora Maibelin Rosales estuvo analizando estos nanomateriales, diseñados en Chile, en laboratorios especializados de microscopía electrónica de barrido por emisión de campo en la Universidad McGill de Montreal. Hace pocos días regresó a Chile con importantes hallazgos para avanzar hacia la etapa de pruebas de aplicación para aquellas estructuras que fueron exitosamente diseñadas y mostraron mayores ventajas para la producción de hidrógeno.

Según el Ministerio de Energía, Chile podría reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el 2050 gracias al despliegue de la industria del hidrógeno verde. Su producción mediante electrólisis hoy se sustenta principalmente en el uso de electricidad generada por fuentes como la energía solar fotovoltaica, cuyos costos oscilan entre los 3 y 7,5 $USD/KgH2. De todas maneras, aunque aún no es comercialmente competitivo respecto al hidrógeno obtenido a partir de combustibles fósiles (que no supera los 3,2 $USD/KgH2), se prevé que en Chile este costo disminuirá a 1,4 $USD/KgH2 para el 2030.

Estas proyecciones posicionarían a Chile no solo como el productor de H2V más económico a nivel mundial, sino también como uno de los principales exportadores de hidrógeno hacia el 2040. En esta dirección, el avance en investigación y desarrollo científico-tecnológico para la producción fotocatalítica de hidrógeno verde a partir de nanomateriales puede significar una revolución en la industria. “Sus ventajas en términos de procesos más simples y económicos en comparación con la electrólisis proporcionan una alternativa verde, amigable con el medio ambiente y con mayor viabilidad económica de producción”, sostiene la doctora Maibelin Rosales.

Cerca del 95% de la actual producción comercial de hidrógeno proviene de un proceso que consume mucha energía y que va acompañado de la liberación de grandes cantidades de CO2. En este sentido, la economía del hidrógeno verde va de la mano con la transición energética que permita avanzar hacia la meta de carbono neutralidad al 2050.

Por esta razón, la investigadora de la Universidad de Chile señala que, “considerando que el norte de Chile cuenta con uno de los mayores potenciales de radiación solar a nivel mundial, es imposible no trabajar en pro de desarrollos científicos-tecnológicos que permitan aprovechar esta privilegiada posición geográfica. Teniendo esto en mente, estoy segura de que la sinergia entre la nanotecnología y la tecnología solar hará posible que este tipo de innovación de menor costo y fácil implementación impulsará no solo el alcance de la meta de descarbonización, sino a encabezar la lista de los países con mayor producción de hidrógeno a partir de energía solar”.

Los desafíos en torno al uso de chatbots e inteligencia artificial en educación

El pasado mes de abril en Estados Unidos se conoció el caso de numerosos estudiantes universitarios que fueron falsamente acusados de entregar trabajos generados mediante inteligencia artificial. La situación causó gran alarma, ya que involucraba el uso de herramientas como Turnitin y GPTZero, softwares utilizados por miles de instituciones alrededor del mundo para detectar plagio y textos generados mediante chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT. Esto motivó un estudio por parte de investigadores de la Universidad de Stanford, quienes comprobaron los ‘falsos positivos’ que estos sistemas estaban entregando, sobre todo entre estudiantes cuyo inglés no era nativo.

La investigación, titulada “Los detectores GPT están sesgados contra los escritores no nativos” o “GPT detectors are biased against non-native English writers” en inglés, sentó un precedente científico sobre la existencia de este tipo de problemas asociados al uso de modelos de lenguaje generativo basados en GPT: Generative Pre-Trained Transformer. El trabajo, de esta forma, abrió numerosas interrogantes sobre el nivel de confianza que entregan estas tecnologías y aquellos sistemas y métodos para detectar contenido generado mediante inteligencia artificial. Este tipo de errores también están ocurriendo en otras partes del mundo, incluido Chile, lo que ha motivado un incipiente debate sobre cómo enfrentarlo por parte de las instituciones educacionales.

Lionel Brossi, investigador del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad (IA+SIC) y académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile, afirma que este tema en particular ya ha sido discutido en diversas conferencias a nivel global, y asegura que “hoy en día ninguna herramienta puede detectar si algo fue hecho 100% con un chatbot de inteligencia artificial generativa como ChatGPT u otros, aunque -por ejemplo- ChatGPT tiene un algoritmo que se llama ChatGPT classifier, que busca distinguir entre textos escritos por humanos y textos redactados mediante inteligencia artificial”.

Uno de los grandes inconvenientes, expone el profesor Brossi, es que resulta una muy buena herramienta para ayudar en la redacción de ideas y, en este sentido, “los contenidos pueden estar hechos de manera muy auténtica por un estudiante, por un investigador, en fin, por un humano. Pero si el usuario pide ayuda a ChatGPT para mejorar la redacción, eso puede tener como consecuencia que el texto sea reconocido como escrito totalmente por inteligencia artificial, pese a que simplemente se utilizó como herramienta de ayuda a la escritura”.

Pero los chatbots de inteligencia artificial también pueden experimentar alucinaciones, fenómeno que -en términos simples- ocurre cuando entregan respuestas que pueden ser muy convincentes, pero totalmente inventadas. Roberto Araya, profesor del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, sostiene que “hay contenidos de los que puede no tener información y a veces salen respuestas que no tienen nada que ver con la realidad. El problema es que tiene una personalidad muy asertiva. Por esta razón, es necesario entender la psicología detrás de estos modelos, que es tratar de responder como sea a lo que les preguntan. Así, buscan antecedentes, mezclan cosas y a veces no andan bien. Estas alucinaciones se dan mucho cuando un tema es demasiado específico”.

El académico enfatiza que muchos de estos modelos de lenguaje colosal o Large Language Model LLM aún están en etapa de desarrollo y no siempre funcionan como uno espera. “Algunos de los errores o sesgos se pueden explicar por las bases de datos con las que estos programas aprenden. El problema de aquellos que trabajan con información de Internet general es que parte de ella puede ser falsa o contener sesgos raciales, étnicos, de género, etc. Estos modelos pueden tragar todos esos contenidos y considerarlos para entregar respuestas”, explica. Sin embargo, también destaca que “hay programas que se basan en datos más especializados y sometidos a procesos de revisión, y que entregan información más fidedigna, por ejemplo, en el área médica o en física cuántica”.

Por esta razón, el profesor Araya plantea que “es importante poder testearlos, porque las respuestas no siempre son perfectas y es necesario tener precaución en su uso. Yo a mis estudiantes les exijo que lo usen para mejorar el trabajo con estas herramientas, comprender cuándo pueden cometer errores y generar alucinaciones. De todas maneras, estos sistemas van a ir mejorando cada vez más, pero uno puede ir entendiendo dónde y cuándo pueden fallar”. Este y otros problemas asociados a los múltiples desafíos que persisten en torno a la inteligencia artificial fueron abordados recientemente por el académico en un artículo publicado en la revista The Mathematician Educator.

Si bien estos sistemas aún están en una etapa incipiente de desarrollo y todavía presentan algunas debilidades sobre las que es necesario ser cuidadosos, la visión de los especialistas es que las personas, las instituciones de educación y la sociedad en general no pueden mirar para el lado frente a la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Así lo enfatizó Eduardo Torres, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, quien actualmente trabaja en un manual sobre la implementación de esta verdadera revolución tecnológica en la educación.

“Debemos tomar conciencia sobre la historia de cómo las tecnologías se han ido incorporando a la educación. Ya hemos pasado por esto anteriormente, por ejemplo, cuando se incorporó la calculadora o cuando navegadores como Google se convirtieron en buscadores muy potentes, herramientas que finalmente fueron adoptadas”, plantea el académico y especialista en marketing. Actualmente, afirma, “nos encontramos en una nueva era de la educación, en la cual los alumnos a través de la inteligencia artificial ya no solo pueden encontrar información, sino también conocimiento”. Por esta razón, enfatiza la necesidad de abordar el problema de cómo incorporar estas herramientas en el aula, particularmente en la docencia, “para entregar un conocimiento más profundo, que no pueda ser entregado con la misma riqueza por parte de la inteligencia artificial”.

¿Qué aspectos resultan claves en la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje? El profesor Torres enfatizó sobre la creciente importancia de la investigación en este ámbito, una de las principales fortalezas de la Universidad de Chile a nivel latinoamericano. “En la práctica, la investigación científica se está convirtiendo en algo más relevante de lo que podía ser en algún momento. Hoy en día la única manera de ganarle a la inteligencia artificial es generar o entregar a los estudiantes un conocimiento más profundo y en la vanguardia de la investigación”. Este modelo, sostiene el académico, emerge como una alternativa que permitiría integrar el uso de la inteligencia artificial y enriquecer aún más los procesos formativos sobre la base del elemento diferenciador que posee la U. de Chile como institución líder en investigación del país.

Los profesores Torres, Brossi y Araya enfatizan que hoy la docencia sigue siendo imprescindible en la formación estudiantil, pero que es necesario debatir sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la educación. “Si no lo hacemos ahora y no empezamos a conversar sobre esto, va a llegar un momento en que terminaremos cediendo sin estar preparados. Hay que considerar que más adelante en este proceso todo tipo de conocimiento que pueda ser generado por un ser humano, también será generado por una herramienta de inteligencia artificial”, advirtió Eduardo Torres.

“Creo que las instituciones deben desarrollar una política de buenas prácticas, más que normar. Con recomendaciones sobre el uso de estas herramientas, en términos de oportunidades y desafíos, y generar instancias de capacitación para docentes y estudiantes. Hay universidades que ya tienen recomendaciones, buenas prácticas y protocolos. Desde ya, en determinadas ocasiones, como evaluaciones en tiempo real o de conocimientos específicos, es lógico que se pueda excluir el uso de chatbots generativos, pero por ello es que debe tenerse en cuenta cada situación y casos específicos”, sostuvo por su parte Lionel Brossi.

“Mi recomendación es que los estudiantes puedan utilizar estas herramientas y los profesores ajustarse a ellas porque en el mundo real la gente ya las está usando para su trabajo. Si las veo como un recurso productivo, entonces; desde mi punto de vista, no solamente es absurdo, sino hasta contraproducente que no se utilicen para la formación educativa, sobre todo en un contexto global cada vez más competitivo. Lo mejor es aprender a usarlas, entender sus limitaciones y ver hasta dónde puedo confiar en ellas. Es la adaptación natural a todo cambio tecnológico. Debemos aprovecharlas como oportunidades para que el país sea mucho más productivo”, concluyó Roberto Araya.

Por qué la microbiota intestinal es esencial para múltiples aspectos de la salud humana

En los recovecos de nuestro sistema digestivo habita un mundo sorprendente y complejo, cuya importancia en nuestra salud se ha convertido en un enigma fascinante para la ciencia moderna: la microbiota intestinal. Esta comunidad diversa de microorganismos, que incluye bacterias, virus y hongos, ha pasado de ser considerada un simple participante en la digestión a convertirse en un influyente regulador de múltiples aspectos de la salud humana.

A medida que los científicos profundizan en la investigación de la microbiota intestinal, se descubre un rol vital que va mucho más allá de la mera digestión de alimentos. Esta comunidad microbiana, única para cada individuo, desempeña un papel crucial en la regulación del sistema inmunológico, la síntesis de vitaminas y la absorción de nutrientes esenciales. Además, investigaciones recientes han revelado conexiones entre la composición de la microbiota y la función cerebral, lo que sugiere un puente entre el intestino y el cerebro que podría influir en el bienestar mental y emocional.

La profesora Paola Navarrete, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, dice que lo que comemos es determinante en la salud de este universo de bacterias que viven por y para nosotros. “Nuestra dieta es uno de los factores muy importantes que determina la composición de la microbiota. La dieta es un factor principal y lo que recomiendan las guías alimentarias chilenas son un excelente ejemplo de una buena alimentación para nuestra microbiota y para nuestra salud, como las fibras y todos los nutrientes que no son digeridos ni absorbidos en el intestino delgado y llegan intactos al colon”, dice. “Esta fibra se adquiere a través de las plantas. Así que se aconseja el consumo de frutas, verduras y legumbres, con atención a la diversidad de colores y de sabores”, agrega la académica.

Por otra parte, las formas de vida también influyen en estos microorganismos. “Se ve que las personas que tienen vidas más urbanas, con menos consumo de alimentos ricos en fibra, más expuestos a antibióticos y a partos por cesárea, entre otros asuntos relacionados a la vida más moderna, están asociados a una menor diversidad de la microbiota. En cambio, quienes viven en lugares más bien rurales, que cultivan su propio alimento o que están en contacto con más animales, es decir, con mayor tipo de microbiota, tienen una microbiota más diversa y resiliente”, afirma la doctora Navarrete.

En esta línea, el profesor Martin Gotteland, académico del INTA, aconseja preferir alimentos frescos y muchos vegetales. “Lo ideal es consumir menos alimentos procesados, ir más a la feria y menos al supermercado, cocinar más en casa, consumir una mayor cantidad de fruta y vegetales, cereales integrales, leguminosas. Estos alimentos aportan substratos beneficiosos para la microbiota”, indica.

La actividad física también es relevante en la salud de estas bacterias, pues el sedentarismo altera este equilibrio. “Desgraciadamente, hay múltiples factores que afectan esta simbiosis: el sedentarismo altera el tiempo de tránsito intestinal; el consumo de antibióticos; y algunas patologías que alteran la microbiota, aunque en muchas de ellas no se sabe bien aun si son causa o consecuencia, como las enfermedades digestivas, inflamatorias crónicas, autoinmunes, metabólicas, del sistema nervioso central y del comportamiento, entre otras”, plantea el profesor Gotteland.

Las señales que genera la microbiota ingresan a través de las células intestinales hasta la sangre y desde allí a los distintos órganos. Estas señales, que son metabolitos o componentes bacterianos, estimulan las terminaciones nerviosas y las células productoras de hormonas que viven en el intestino, permitiendo la transmisión de la información al cerebro a través del nervio vago, explica el profesor del INTA de la Universidad de Chile. Estos estudios han acuñado el concepto de “eje microbiota/intestino/cerebro”, detalla.

“Este efecto se debe a una modulación del cerebro a través de la estimulación del nervio vago. Se ha mostrado que la microbiota intestinal tiene un efecto sobre la ansiedad, el estrés, y la depresión. En algunos estudios, se ha reportado que cepas probióticas de lactobacilos mejoran los síntomas depresivos en ratones”, añade el académico de la U. de Chile.

A medida que la ciencia desentraña los misterios de la microbiota intestinal, asegura, se presenta un nuevo paradigma en la salud humana. La comprensión de esta comunidad microbiana lleva a reevaluar nuestras prácticas alimenticias, hábitos de vida y enfoques terapéuticos, en busca de un equilibrio óptimo entre nuestro cuerpo y estos pequeños compañeros invisibles. En última instancia, la microbiota intestinal se erige como un recordatorio poderoso de que nuestro cuerpo es un sistema interconectado, donde la salud holística depende tanto de las decisiones que tomamos como de los microscópicos seres que habitan en nuestro interior, dicen los especialistas.

Expertos advierten los riesgos del negacionismo científico y cómo la educación puede ayudar a frenar este fenómeno

Miles de científicos en el mundo se dedican todos los días a ampliar los conocimientos objetivos y verificables en los que avanzamos como humanidad. Pese a esto, siguen existiendo personas que deciden negar los resultados generados a través de este método. Uno de los casos emblemáticos de este fenómeno tiene relación con la creencia de que la Tierra es plana, pero también pasó con las vacunas desarrolladas para combatir el COVID-19 y se ha mantenido por décadas el negacionismo del cambio climático, pese a la abundante evidencia y la realidad que enfrentamos hoy.

El negacionismo científico no solo perjudica a quienes trabajan en este ámbito, sino que también a toda la población, ya que se comienzan a cuestionar decisiones que países y organizaciones toman en base a esta generación de conocimiento. Así lo explica el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Pablo Sarricolea Espinoza, quien asegura que “a nivel tanto nacional como internacional, la idea de aumentar el negacionismo sobre el cambio climático, por ejemplo, tiene que ver con frenar, ralentizar la posibilidad de que tengamos políticas ambientales”.

El director del Núcleo Milenio de Materia Activa y académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la U. de Chile, Rodrigo Soto, agrega que “acá hablamos de negacionismo científico y no de ignorancia científica. Es decir, de gente que tiene acceso a la información y, muchas veces por interés, decide no tomar en cuenta esa evidencia”.

Por su parte, el profesor del Departamento de Astronomía de la Casa de Bello e investigador del Centro de Astrofísica CATA, Valentino González, asegura que el negacionismo, “en general, no se trata de un problema de desconocimiento de los resultados científicos, sino de una actitud más bien emocional respecto de la ciencia y el conocimiento que genera”,

La académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, María Christina Fragkou, plantea además que al negacionismo científico se suman “las noticias falsas y las teorías de conspiración, que también le gustan mucho a una gran parte de la sociedad”.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, pese a que finalmente se aprobó el proyecto para concientizar sobre las consecuencias de la crisis climática, lo mismo que cuando se reconoció la evidencia científica que prueba la incidencia de la acción humana en el cambio climático, en ninguno de los casos la aprobación fue unánime y más de una treintena de parlamentarias y parlamentarios votaron por negar la evidencia científica y por no informar a la población sobre la crisis climática.

Al respecto, la profesora Fragkou asegura que “este tipo de acciones, este tipo de mensajes, muy fuertes por parte de las autoridades políticas, minimizan muchísimo el tema ambiental y el tema del cambio climático”. En este sentido, advierte que “en un país donde las autoridades políticas no pueden priorizar estos temas y no priorizan la información a la ciudadanía como el primer requisito para que la gente pueda accionar frente al cambio climático, cuando la casta política niega a las personas este derecho a información, es una pésima señal para nuestro futuro y la conciencia de los niños y niñas en el futuro sobre temas ambientales y la confianza en la ciencia”.

El astrónomo Valentino González añade que “el negacionismo científico es dañino en general, pero es particularmente alarmante cuando se trata de un problema serio para el futuro de nuestro planeta y más aún cuando quienes reniegan del conocimiento científico son legisladores que podrían hacer algo al respecto”. Destaca, en esta línea, que “hay estudios que muestran que no basta con presentarle los hechos científicos a los negacionistas, es necesario educar, pero no solo sobre los hechos, sino sobre cómo funciona el quehacer científico. Eso puede aumentar la confianza en la ciencia y sus resultados”.

Eugenia Gayó, académica del Departamento de Geografía de la U. de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, sostiene por su parte que el negacionismo científico hay que combatirlo “poniendo el contexto histórico por delante, tratando de relevar las evidencias que dan cuenta que, desde la Revolución Industrial hasta ahora, el clima ha cambiado rápidamente y de forma sin precedentes”.

“Como parte de mi compromiso en esto, he participado en varias ocasiones como revisora experta de los informes IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), los cuales justamente buscan entregar la evidencia científica que permita informar a los tomadores de decisiones”, agrega la profesora Gayó.

¿Cómo ser un mejor influencer? Estudio identifica el secreto del éxito comercial en las redes

En un mundo digital cada vez más interconectado, el marketing ha evolucionado de manera significativa, y con él ha surgido una nueva figura que ha revolucionado la forma en que las marcas se conectan con sus consumidores: los influencers. Estos influyentes digitales han cambiado radicalmente la dinámica de la publicidad y la promoción de productos y servicios.

¿Qué hace que una publicación en Instagram de la cuenta de una persona con una alta cantidad de seguidores sea efectiva en la promoción de un producto o servicio? ¿Cómo decidir en qué fijarse antes de contratar a uno de estos “influencers”? ¿Cómo saber si fue una buena inversión? Estas son algunas de las preguntas que quiso responder un estudio binacional en marketing cuantitativo que analizó a tres mil influencers y más de cinco mil posteos en esta red social.

La investigación, liderada desde Chile por Andrés Musalem, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en conjunto con los investigadores alemanes Jan Klostermann, Martin Meissner y Reinhold Decker, de las universidades de Múnich,Colonia y Bielefeld, respectivamente, determinó que es más valioso un posteo con más comentarios que uno con más likes o “me gusta”, entre otras revelaciones.

“Mi área de investigación es el marketing cuantitativo, mezclando matemáticas con temas para entender a los consumidores. Y el tema comunicacional es muy importante no solo para las empresas con fines de lucro, sino que para varias organizaciones, cómo poder comunicarse con su audiencia, cómo poder llegar a su público de una forma efectiva o eficiente”, dice el profesor Musalem.

En este contexto, advierte que “hoy en día la gente está gastando más tiempo en redes sociales y muchas empresas están recurriendo a los influencers, es decir, personas que tienen un buen número de seguidores para tratar de buscar una manera más eficiente de conectarse o de enviar un mensaje a la gente”, agrega. Estos mensajes pueden ser para promocionar un producto o servicio nuevo, en el caso de las empresas, o para transmitir un mensaje asociado a políticas públicas, como es el caso de las campañas de vacunación o sensibilización, por ejemplo.

“Queríamos evaluar en qué medida estas iniciativas son útiles, si ayudan o no a las marcas que las financian. Entonces, cuando una marca evalúa trabajar con tal o cual influencer, pagándole un cierto monto, y a cambio de ese dinero el influencer va a hacer un cierto número de publicaciones, ¿cómo sé si eso sirve o no sirve? Y, segundo, si yo tuviera que ir a buscar un influencer con quién trabajar, ¿en qué me tengo que fijar? Y, tercero, ¿en qué tipo de publicaciones que hacen los influencers son más probable que me ayuden a mi como marca?”, explica el profesor Musalem.

En la actualidad, el impacto de los influencers en la toma de decisiones de los consumidores es innegable. Los investigadores compararon el posteo del influencer promocionando un producto con el posteo de la marca respectiva publicitando el mismo producto. Revisaron la cantidad de “me gusta” o likes, y también el número de los comentarios de los usuarios en cada publicación. Además, sumaron detalles de diseño gráfico para medir ambos indicadores de éxito, por ejemplo, si cuando está al centro de la imagen y en primer plano el producto es mejor que cuando aparece más pequeño y en segundo plano.

Los resultados fueron claros al analizar estas métricas de desempeño de los influyentes. “Nos dimos cuenta de que algunas de las métricas más intuitivas o más obvias, como; por ejemplo, simplemente contar likes, sirven pero no tanto. O sea, si un influencer efectivamente logra más likes en esta publicación patrocinada, eso es una señal de que a la marca probablemente le va a ir mejor con lo que publique, es decir, va también recibir más atención de parte de su público. Pero lo que encontramos que tenía un efecto mucho más grande es enfocarse no tanto en los likes, sino que en los comentarios”, indica el ingeniero.

La calidad de estos comentarios también es importante. Es relevante identificar aquellos comentarios donde la gente efectivamente dijo algo acerca del producto que se está promocionado, por ejemplo, si mencionó la marca, el modelo o la categoría. “Si uno cuenta cuántas veces la gente reaccionó a la publicación que uno hace escribiendo comentarios donde hace alusión al producto, esa métrica es cuatro o cinco veces mucho más potente que los likes”, dice el académico de la U. de Chile.

El consejo del especialista, en este sentido, es que “si yo como marca anduviera buscando un influencer que me ayudara para mi próxima campaña, probablemente podría ir, mirar distintos influencers, buscar alguna publicación en donde haya hecho campañas para otras marcas, ver en qué medida esas campañas fueron capaces de generar reacciones de comentarios acerca del producto, no tanto likes, sino que reacciones del producto, porque en el fondo esa métrica va a ser un mucho mejor predictor de si la marca se va a ver beneficiada cuando publique algo”, sostiene.

Otra conclusión relevante del estudio está relacionada con qué características gráficas están asociadas a que a una publicación le vaya mejor que a otra. “Acá se da una especie de tensión o de decisión difícil que tiene que tomar el influencer, porque hay algunas decisiones de diseño de la foto o de la imagen que pueden beneficiar al influencer en cuanto a que su publicación va a tener más likes, pero quizás va a dañar o van a bajar las chances de que la gente comenta acerca del producto”, dice el profesor. Esto, porque un posteo con una foto del producto en primer plano tendrá más comentarios, y eso es bueno para la marca, pero; por el contrario, una foto más sutil tendrá más likes, pero eso no es tan bueno para la marca.

En otras palabras, a la marca le conviene una foto más explícita, pues tendrá más comentarios y eso repercutirá en su propio Instagram, pero al influencer que busca más likes; porque para un influencer él es su propia marca que se nutre de likes y seguidores, quizá no le conviene tanto y tendrá que buscar un equilibrio entre la venta de sus servicios y proteger su calidad de persona influyente en redes sociales.

Lanzan Cumbre Mundial de Astroturismo Vicuña 2023

A 54 años de la llegada del hombre a la luna, y en medio de grandes avances tecnológicos como el telescopio espacial James Webb y el observatorio Vera Rubín; que se instalará pronto en el Valle de Elqui, se lanzó de manera oficial la Cumbre Mundial de Astroturismo Vicuña 2023, un evento que busca democratizar el acceso al conocimiento astronómico, contrarrestar la temporada baja, y fomentar la llegada de turistas de mayor gasto a la región de Coquimbo y el país.

El evento, que contó con la participación de autoridades nacionales y regionales como la Subsecretaria de Turismo Verónica Pardo, el Director Nacional de Sernatur Cristóbal Benítez, la Directora de Transforma Turismo Corfo Javiera Montes, el Delegado Presidencial de la región de Coquimbo Rubén Quezada, y el Alcalde de la comuna de Vicuña Rafael Vera Castillo entre otros, se realizó en el Centro Cultural Montecarmelo de Providencia.

La Cumbre Mundial de Astroturismo Vicuña 2023 se realizará entre el 6 y el 9 de septiembre en la comuna elquina, contará con la participación de más de 40 expositores nacionales e internacionales, y actividades anexas como el Astrofest en Mamalluca, la Feria Nacional de Astroturismo, y el Programa Especial para niños y niñas Hijos de las Estrellas “Es una cumbre de primer nivel, creemos que es un hito nacional que será una ventana al saber vinculada a una actividad económica con tantas virtudes como el turismo” señaló el Alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo.

Al respecto, el científico chileno y referente mundial de la Astronomía José Maza, indicó que “El Astroturismo se asocia a un bien mayor. Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego, dice un proverbio árabe, y Chile quiere que sus niños aprendan a pensar. La Astronomía permite motivar a los más pequeños para que piensen y se eduquen, finalmente uno ve más con el cerebro que con los ojos”.

“Nosotros estamos desarrollando la estrategia de turismo descentralizado, y una de las temáticas que salen en varios lados, que parte por Vicuña pero que hoy día está presente en todo el norte del país, es el astroturismo” explicó la Subsecretaria Verónica Pardo. En efecto, la región de Coquimbo concentra cerca del 50% de la oferta astroturística del país, con más de 60 servicios que incluyen observatorios públicos y privados, visitas nocturnas, hospedajes y restaurantes; Vicuña tiene además cerca de 290 noche despejadas al año.

El Productor General del evento, Cristian Sáez Cariz, estima que participarán cerca de 300 personas diarias en las ponencias que se realizarán en el Teatro Municipal, unas 3000 personas en el Astrofest en Mamalluca, y otras miles en la Feria Nacional de Astroturismo y el Programa Especial para niños y niñas Hijos de las Estrellas. A este número “se sumarán cerca de 1 millón de personas que observarán los contenidos de la cumbre a través de la página web y las redes sociales vía streaming” dice Sáez.

“Un evento de esta envergadura es lo que estábamos necesitando como país para seguir posicionando el turismo astronómico que venimos desarrollando hace más de 28 años (…) La gracia de esta cumbre es que nos ayuda a diversificar la oferta turística en segmentos que nos permiten tener mayor gasto, y contrarrestar la estacionalidad” explicó el Director Nacional de Sernatur Cristóbal Benítez.

“Tenemos un potencial único, Corfo con los programas de especialización inteligente, ha buscado potenciar estas experiencias, buscando que se encadene mayor oferta turística y permita que un territorio pueda seguir creciendo y visibilizándose ante los ojos del mundo” cerró la Directora de Transforma Turismo Corfo Javiera Montes, en referencia a este evento que además contará con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El desafío de volver al satélite natural y el sueño de llegar a Marte

Hace exactamente 54 años, la humanidad celebró un hito histórico al presenciar el aterrizaje del Apollo 11 en la superficie de la Luna. Desde entonces, esta fecha ha sido motivo de conmemoración y reflexión sobre los logros de la exploración espacial. En este aniversario, miramos hacia el pasado con admiración, pero también con la vista puesta en el futuro, ya que una emocionante nueva misión busca llevar a los seres humanos una vez más, más allá de nuestro planeta.

El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre este astro, pronunciando las famosas palabras: “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Junto a él, Buzz Aldrin también descendió a la superficie lunar mientras Michael Collins orbitaba en la nave espacial. Los esfuerzos del equipo detrás de este logro histórico allanaron el camino para avances significativos en la tecnología espacial, la ciencia y la ingeniería, y demostraron que los límites de la exploración humana se pueden superar.

José Maza, profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999), esta epopeya fue un hito histórico que cambió el rumbo de la humanidad.

“Como muchas cosas, a uno de repente le parece increíble el tiempo que ha pasado de algo que uno recuerda como haberlo vivido ayer. A mí me cuesta trabajo pensar que fue hace ya más de 50 años cuando Neil Armstrong caminó por la Luna. Esa es la primera sensación. Esto no es como cualquier hito mediático que se vuelve irrelevante en el corto plazo, esto es algo para la época, para hoy y para un siglo o dos siglos más. Esto es como el viaje de Colón a América. El primer ser humano que salió del planeta y que llegó a otro lugar, es un hito histórico. Y yo creo que no se le ha dado la dimensión adecuada”, dice el profesor Maza.

“Ir a la Luna, a 384 mil kilómetros de distancia en un momento en que la tecnología no lo permitía. No había electrónica, no había computadoras, no había nada. Tuvieron que inventarlo todo. Esto es como el dicho de Carlos Dittborn, ‘porque no tenemos nada queremos hacerlo todo’, eso fue lo que hizo la NASA. La NASA lo hizo todo sin tener nada, porque tenía la voluntad de llegar a este cuerpo celeste. Un lindo ejemplo que ojalá en Chile lo entendiéramos. Tenemos que proponemos hacer cosas de las cuales no seamos capaces hoy, pero que con un esfuerzo enorme seamos capaces de lograrlo. Esa es la moraleja que deja este viaje”, agrega.

Para la astrofísica chilena, Mónica Rubio, profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas (2021), en la proeza original se unió la esencia exploradora del ser humano y el apoyo gubernamental a la ciencia, la tecnología y la innovación.

“Para la humanidad, como dijo Neil Armstrong, fue un salto importante y tiene que ver con el espíritu explorador que el ser humano siempre ha tenido desde los inicios de los pueblos, salían a explorar nuevas cosas y esta curiosidad que tiene los seres humanos por el conocimiento y que ahora lo desarrollan de una forma más sistemática los científicos en las distintas áreas. Entonces, sin duda fue un paso muy definitivo, muy importante, para la humanidad el haber partido y tomado la decisión de querer ir a la Luna”, dice la profesora.

En estos proyectos tan ambiciosos y pioneros, es fundamental la inversión en ciencia, tecnología e innovación, así como el apoyo político del país en cuestión. “Esa decisión tomada por Estados Unidos en ese momento refleja la importancia que un país le da al desarrollo científico y de desarrollo tecnológico y al apoyo sostenido para lograr todas estas hazañas, porque realmente era una hazaña y se pusieron entonces todos los recursos para poder hacer los desarrollos tecnológicos, hacer las pruebas, hacer todo lo que era necesario hacer en el proyecto, contando con todo el apoyo de recursos, con la capacidad del talento humano y el desarrollo tecnológico que había a la fecha, pero que se sabía que se podían desarrollar muchas cosas más para lograrlo en diez años y tener al primer hombre pisando la Luna hace ya 50 años. Así que es un logro muy importante por esos dos aspectos”, agrega la profesora Rubio.

Nuevas misiones se están preparando para llevar a los seres humanos de regreso a la Luna y más allá. Agencias espaciales de todo el mundo, incluyendo la NASA y la ESA, están colaborando para hacer realidad este sueño. Una de las misiones más emocionantes en desarrollo es Artemis, liderada por la NASA, que tiene como objetivo llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna para el año 2024. Esta misión será la primera de una serie de exploraciones sostenibles que allanarán el camino para una presencia humana a largo plazo en la este satélite natural y, luego, para futuras misiones a Marte. De cerca compiten nuevos nombres, como China e India.

“Ahora el interés de la humanidad está concentrado en ir a Marte, pero se dan cuenta que hoy día ir a Marte es casi tan complejo como hace 50 años era ir a la Luna. Entonces ahora quieren ir a este satélite como una estación de paso. Como una manera de hacer un ensayo general. Si yo voy a ir con un cierto traje con ciertos elementos a Marte, voy primero a la Luna y pruebo que estos elementos funcionen bien. Si funcionan bien en la Luna, van a funcionar en Marte. Entonces ahora el interés es volver a la Luna teniendo a Marte como objetivo final”, dice el profe Maza.

Coincide la profesora Rubio, en que el interés hoy es conquistar otros mundos. “Estamos en una nueva era. Por supuesto que esta idea de volver a la Luna tiene que ver más bien con esta posibilidad, nuevamente con este deseo de aventura de la humanidad que ahora busca colonizar el resto de los planetas o por lo menos el planeta más cercano, y para lograrlo tiene que tener una base intermedia y el otro cuerpo celeste más cercano donde esto se puede realizar es la Luna”.

Pero también para poder desarrollar otros proyectos desde la superficie de la Luna que no se pueden realizar desde la Tierra. Experimentos como instalar un radiotelescopio para investigar el universo, usando la misma Luna como escudo de la radiación de la Tierra, por ejemplo. O el hecho de poder experimentar con cómo lograr tener una colonia que es que pueda ser autosustentable, producir agua y alimentos, así como producir metano o elementos de energía. “Entonces es muy ambicioso lo que se puede lograr en el futuro”, agrega la profesora Rubio.

Es una nueva carrera espacial, a los competidores originales, Rusia (en ese entonces, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS) y EEUU, hoy se suman competidores por conquistar el espacio y se suman Canadá, China e India. “Hay varios países que están interesados en poder también llegar a la Luna próximamente. Se ha abierto todo el tema espacial nuevamente, hay mucho interés en lo que es el dominio del espacio actualmente, así que todo esto conlleva al nuevo desarrollo tecnológico y por supuesto, los científicos tratando de proponer qué experimentos o qué estudios se pueden hacer al respecto, porque no es tan simple llevar a una persona a vivir a la Luna y por eso las experiencias primero en Tierra”, dice la profesora.

Entre estos ensayos, están las simulaciones que está haciendo EEUU con un grupo de personas que van a tener que vivir en condiciones similares a las que se supone que podría ser una estructura en la Luna y ver cómo se comporta el ser humano, pensando en llevar seres humanos. Ahora, llevar robots es otra línea de pensamiento. Robots más avanzados que los Rover de Marte.

El profe Maza, especifica que es China quien en la próxima década, dominará el espacio. “Hoy día tenemos una superpotencia vigente, Estados Unidos, pero una superpotencia emergente que es China. China quiere llegar a Marte y quisiera llegar antes que Estados Unidos, pero Estados Unidos no quiere perder la carrera de ir a Marte. Y ahora Estados Unidos está empezando a ponerle fichas a la NASA para que vaya a Marte. Porque si China gana esa carrera significa que Estados Unidos va a pasar a ser una potencia como de segunda clase, como ya le pasó a Inglaterra hace un siglo atrás”, dice el profe Maza, quien advierte que “la carrera en el mediano y largo plazo la va a ganar China sin ninguna duda. Entonces de nuevo se está usando el espacio como una demostración de fuerza”.

En esta misión, Artemis, están consideradas astronautas mujeres, abriendo la posibilidad a que el próximo ser humano que pise la Luna sea una mujer. Participación femenina que viene a recordar que la primera persona en el espacio fue una mujer y la historia de la carrera espacial ha sido forjada también por científicas e investigadoras.

“Estoy muy contenta de que se haya escogido a una mujer dentro del grupo de la misión Artemis dos, como una de las tripulantes para ir a orbitar este astro. Tenemos que recordar que la primera astronauta también fue mujer, Valentina Tereshkova, la cosmonauta rusa, en 1963; y la estadounidense Sally Ride, en 1983. Entonces también hubieron mujeres astronautas que fueron pioneras, pero no había habido ninguna dentro de toda la misión Apolo que fueron a la Luna que llegara hasta allá. Ahora yo espero y tengo la esperanza de que dentro de la tripulación que vaya en el Artemis 3, 4 o 5, que es cuando ya van a descender a la Luna también vaya una mujer”, dice la astrofísica Mónica Rubio.

La nueva carrera espacial necesitará de científicas y científicos de todo el mundo. En este sentido, la profesora Rubio hace una invitación a los próximos talentos: “Invitar a todas las niñas, niños, y mujeres jóvenes que piensen dedicarse a alguna carrera que tenga que ver con ciencia o con tecnología, porque el talento no tiene género y por lo tanto si ese es el interés y tienen las capacidades y el talento, que sigan ese interés, porque no va a haber nada que las pueda detener”, dice la pionera astrofísico. “Invito también a todas las personas a detenerse un momento, dejar de mirar hacia el suelo y mirar hacia arriba, para poder disfrutar a simple vista de las estrellas y la Luna, sobre todo ahora que está de aniversario”, agrega.